Dopo i due articoli di presentazione della 17^ Quadriennale di Roma, in programma tra il 29 ottobre e il 17 gennaio 2020, sugli incontri di febbraio al Tempio di Adriano e di luglio 2020 al MiBACT, per far entrare sin da ora nello spirito e nel clima della mostra, ripubblichiamo in sequenza dal 21 al 25 luglio 2020 il servizio in 5 articoli sulla 16^ Quadriennale, svoltasi dal 13 ottobre all’8 gennaio 2017, uscito in www.arteculturaoggi.com il 16 giugno, 24 e 27 ottobre, 1° e 29 novembre 2016.

di Romano Maria Levante

Il ritorno della Quadriennale di Roma dopo otto anni, con la 16^ edizione, è stato presentato il 6 giugno 2016 nel grande salone del Ministero dei Beni Culturali al Collegio Romano, con l’intervento del ministro Dario Franceschini, dal suo presidente Franco Bernabè e dal Commissario all’Azienda Speciale Palaexpo Innocenzo Cipolletta partner dell’iniziativa prodotta in modo paritetico. La mostra, allestita al Palazzo Esposizioni dal 13 ottobre 2016 all’8 gennaio 2017, sarà una che vetrina dell’arte contemporanea con 150 opere di cui 60 nuove e 90 realizzate soprattutto nell’ultimo biennio.

Una presentazione non rituale, quella della 16^ Edizione della Quadriennale di Roma, con gli 11 giovani curatori i quali, dopo l’esposizione del presidente Bernabè , che ha sottolineato la ricerca della “creatività” a tutti i livelli, hanno illustrato i criteri seguiti da ciascuno di loro nella scelta degli artisti e le relative motivazioni . I risultati si vedranno nella mostra al Palazzo Esposizioni dell’autunno-inverno 2016 con 99 artisti, numero che non è un richiamo alla Fontana delle 99 cannelle dell’Aquila, simbolo dell’Abruzzo, ormai sono lontani i tempi della solidarietà post terremoto; prelude alla “centesima opera”, o meglio al “100° artista”, Sandro Ghia con la sua BMW Art Car che sarà posta a chiusura del percorso espositivo.

Questo si deve alla novità introdotta nel rapporto con i privati che concorrono alla copertura del budget di 2 milioni di euro, metà del quale finanziato dalla Direzione generale Arte e Architettura contemporanea e Periferie urbane del Mibact, l’altra metà coperta dai due partner promotori e dagli sponsor; lo sponsor principale è l’ENI che partecipa con una installazione permanente al Palazzo Esposizioni e un progetto di comunicazione rivolto ai giovani sull’arte contemporanea; sponsor la BMW Italia che celebra i propri 50 anni e i 100 anni del BMW Group con l’opera citata. Tra i partner l’Axa Italia e l’Axa Art, impegnati nella valorizzazione delle nuove generazioni artistiche anche con altre manifestazioni, Illy che partecipa con un Premio e Fondazione Altagramma con il ruolo di Ambasciatore della Quadriennale.

E’ importante che l’intervento dei privati non si limiti alla partecipazione finanziaria ma si traduca in alleanze legate a progetti specifici: può essere la nuova frontiera di un rinnovato interesse per l’arte con un effettivo mecenatismo che possa servire di sostegno ai giovani artisti contemporanei.

Che la Quadriennale di Roma ne sia l’apripista è insito nella sua stessa funzione: presentare una rassegna dell’arte contemporanea, una vetrina prestigiosa per le nuove generazioni delle opere più recenti. L’assenza per otto anni – è saltata l’edizione del 2012 – accresce il valore dell’edizione attuale anche perché, piuttosto che “recuperare” il tempo perduto, si proietta ancora di più in avanti, con il 40% delle opere scelte del tutto inedite e il 60% soprattutto degli ultimi due anni.

Inoltre è prevista nello stesso periodo una serie di eventi collaterali sull’arte contemporanea a Roma, nei musei, fondazioni e gallerie che vi hanno aderito, finora 25 ma l’adesione resta aperta. Sarà promossa un’attività didattica nelle scuole per farla conoscere e apprezzare ai più giovani.

La selezione dei curatori

Si potrebbe dire che l’edizione del 2012, che è stata “saltata”, nella sostanza è stata sostituita dal Padiglione Italia della Biennale di Venezia del 2011 nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Vittorio Sgarbi lo organizzò all’insegna di una vis polemica esibita da par suo contro i critici d’arte, volutamente esclusi dalle selezioni: le opere realizzate a partire dall’inizio del nuovo millennio furono selezionate da personaggi che lui stesso scelse tra i non addetti ai lavori ma in posizione eminente nel mondo della cultura e nella società . Risultato: un gran numero di opere esposte nel Padiglione Italia a Venezia e nei padiglioni regionali, per il Lazio a Palazzo Venezia

Bernabè, nella sua ricerca della creatività giovanile anche dei segnalatori-curatori oltre che degli artisti, non è stato da meno di Sgarbi nell’innovazione, perché non ha seguito il metodo tradizionale di affidare la cura della Quadriennale a una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione; nè ha scelto lui i curatori a cui affidare la selezione delle opere e degli artisti come ha fatto Sgarbi rivolgendosi ai VIP, ma è ricorso a una speciale procedura che ha richiesto sei mesi di tempo, per garantire la massima aderenza agli obiettivi posti alla 16^ Edizione della Quadriennale, così enunciati: “Contribuire in maniera significativa a individuare e a valorizzare le espressioni più rilevanti dell’arte italiana dopo il Duemila, dare voce a una pluralità di linguaggi e sprigionare le potenzialità delle nuove generazioni”.

E chi avrebbe potuto farlo meglio di giovani curatori, in sintonia con gli artisti delle nuove generazioni? Dei giovani coinvolti nel progetto di “dare una mappatura mutevole delle produzioni artistiche e culturali dell’Italia contemporanea” , variegate e per questo difficili da cogliere.

In linea con il metodo seguito dal ministro Franceschini per la scelta giustamente meritocratica dei Direttori dei maggiori musei, anche se questa volta si è operato a livello nazionale, è stata aperta una “Call for project” rivolta ai più qualificati giovani curatori affermatisi dopo il 2000, di età tra i 30 e i 40 anni, con l’invito a presentare oltre al curriculum un progetto espositivo curatoriale debitamente motivato.

Tra i 38 progetti ricevuti dai 69 curatori interessati alla chiamata, elaborati appositamente, una giuria interdisciplinare – con l’artista Penone, la storica dell’arte Messina e la critica d’arte Vettese, l’architetto Di Battista e lo scrittore Belpoliti – ne ha selezionato 10. Diversi i percorsi formativi e professionali dei curatori prescelti, ma tutti contrassegnati da posizioni di eccellenza raggiunte pur nella giovane età ed esperienze curatoriali di alto livello.

L’impostazione della 16^ Quadriennale

Le novità non finiscono qui, è solo l’inizio. Dalla scelta dei curatori si passa all’individuazione, da parte loro, degli artisti e delle opere espressive dell’arte contemporanea italiana più recente, che abbiamo detto essere mutevole.

Come svolgere questo difficile compito senza rischiare di cadere nella routine ma cogliendo le motivazioni di fondo alla base delle nuove espressioni artistiche per quanto sfuggenti?

I giovani curatori hanno accettato la sfida individuando ciascuno un filone intorno al quale raccogliere, in un denominatore comune, le nuove proposte artistiche, cui dedicare una sezione espositiva. Ma c’è anche un denominatore comune alle diverse sezioni, così definito: “Gli approfondimenti proposti nelle 10 sezioni della mostra sono percorsi dalla tensione generata dal confronto tra le narrazioni istituzionalizzate dell’arte del passato e un presente in via di definizione, che appunto non è possibile qualificare se non come altro “.

In modo ancora più esplicito: “La differenza emerge quindi come la condizione inevitabile sulla quale questa edizione della Quadriennale si edifica e diventa lo strumento di lettura offerto allo spettatore, invitato quindi a interpretare le sezioni espositive come incarnazione di discorsi artistico-culturali in dialogo con il passato attraverso strategie di rilettura critica, innovazione e superamento”. Differenza come elemento comune e come spartiacque tra una sezione e l’altra, essendo affidate a curatori diversi che propongono, oltre che tematiche differenti, anche proprie ipotesi interpretative, scritture artistiche altrettanto dissimili e così i dispositivi allestitivi. “Vive la différence”, viene da esclamare, pensando ovviamente a queste differenze, non a quelle di genere.

Passiamo in rassegna l’impostazione delle 10 sezioni, basandoci per ora sulle enunciazioni, perché soltanto con l’esposizione delle 150 opere nella mostra del prossimo autunno si potrà fare una verifica sul campo della rispondenza tra intenti enunciati e risultati ottenuti. Mentre i curatori parlavano nella presentazione, scorrevano sullo schermo le immagini di molte opere, da cui si è potuta cogliere l’estrema modernità e varietà, dai materiali alle forme espressive: un antipasto del pranzo espositivo che si preannuncia quanto mai succulento.

I contenuti delle 10 sezioni rispondono ad altrettante chiavi di lettura dell’arte contemporanea più recente, in base ad esse sono state inserite le singole opere che dovrebbero darne l’espressione visiva. E’ un intento intrigante e ambizioso che fornisce un ulteriore motivo di interesse per il visitatore della mostra: verificare la rispondenza tra visione astratta e realizzazione concreta, vedere con i propri occhi se il nucleo di opere di ogni sezione è collegato dal filo rosso virtuale enunciato che dà ad esse il valore di una narrazione.

Sono momenti distinti, eppure collegati, di una storia comune, sintetizzata dal titolo scelto per la 16^ Quadriennale, “Altri tempi, altri miti”. Non si tratta di unagenerica allusione al mutare dei punti di riferimento con il mutare dei comportamenti individuali e collettivi prodotti dal passare del tempo; ma dell’indicazione precisa di voler dar conto della molteplicità di orientamenti artistici del paese, frazionati come lo è l’Italia raccontata da Pier Vittorio Tondelli nella raccolta “Un weekend postmoderno. Cronache degli anni Ottanta” , dalla quale è stata tratta l’espressione.

“Vibrazioni nascoste e caratteri manifesti” in entrambi i casi, dunque: nei viaggi dello scrittore come atteggiamenti e costumi, nelle opere selezionate per la Quadriennale come orientamenti stilistici e contenuti. I titoli delle varie sezioni introducono i 10 capitoli del grande libro della mostra,”Altri tempi, altri miti”. Non sono capitoli da seguire in una successione predeterminata, sarà il visitatore a scegliere il proprio percorso nelle 10 sale che fanno corona alla rotonda centrale dove si svolgeranno proiezioni e performance collaterali a singole esposizioni.

Le prime cinque sezioni della mostra

Si comincia con”I would prefer not to/ Preferirei di no”, i curatori Simone Ciglia e Luigia Lonardelliprendono la progressiva negazione alla vita attiva del protagonista dell’omonimo racconto di Melville – “il nodo di negazione, resistenza, alienazione” – come metafora dello stato attuale dell’arte in Italia: imprevedibile, non codificata, sorprendente, come per sottrarsi a un’identità solo immaginata, non reale.

“Il nuovo millennio ha significato un’estensione del dominio della precarietà dal piano sociale a quello esistenziale. Instabilmente fondata sulla debolezza delle ipotesi storiche, la figura dell’artista è apparsa divisa fra professionalizzazione e fughe impossibili, al limite spesso dell’invisibilità. Quest’attitudine alla sottrazione concorre a creare un clima che attraversa le generazioni e si traduce in scelte indirizzate verso livelli esistenziali periferici e appartati”.

Sono 13 gli artisti scelti per declinare questo tema – tra loro Vitone, Airò e soprattutto il ben noto Gianfranco Baruchello del 1924, “fuori quota” come età rispetto ai più giovani – in quanto iniziatori di tendenze artistiche in atto: “Gli artisti in mostra rivendicano il diritto ad allontanarsi dal perdurante affastellamento dei fatti e delle cose senza per questo smarrire la consapevolezza del proprio vissuto, personale e collettivo”. Il loro sottrarsi al presente non è nichilismo, “preferiscono di no, un no che non è più contestatario, resistente, ma una didascalica negazione della possibilità di scegliere”. Vedremo come la esprimono nel linguaggio dell’arte.

Con “Ehi, voi!” il curatore Michele D’Aurizio presenta il tema della sezione utilizzando il richiamo diretto e amichevole rivolto agli interlocutori. In astratto viene riferito anche al richiamo con cui sono stati invitati gli artisti alla Quadriennale o con il quale gli stessi artisti interpellano curatori, organizzatori e spettatori; in concreto riguarda le persone che fanno parte della cerchia dei 22 artisti prescelti – tra i quali il “fuori quota” è Corrado Levi del 1936 – siano essi loro amici o vicini, partner o colleghi. Vengono presentano i loro ritratti insieme ad autoritratti nelle forme più diverse, dalla pittura e scultura a video e performance, fino a diari e archivi.

Torna in mente la mostra “Interni d’artista” in cui si è entrati nella loro intimità ricostruendone studi e atelier come se vi lavorassero ancora, qui è lo stesso artista a fornire “opere ampiamente intese come rappresentazione del sé”, mettendo a nudo la propria umanità. “In questo senso il ritratto è un genere che intrinsecamente afferma una continuità tra la vita e l’opera dell’artista laddove propone una riflessione del sé attraverso l’atto del fare arte”. Un genere, la ritrattistica, solo apparentemente verista, essendo la rappresentazione di per sé innaturale come “atto d’intimità” che può rendere quanto di ermetico e inafferrabile c’è nell’arte contemporanea.

Le immagini ritratte “invitano lo spettatore a condividere con l’artista le narrazioni del processo del fare arte, del vivere facendo arte, del sopravvivere facendo arte”. Siamo ansiosi di provare questa condivisione.

Con “La democrazia in America”, il curatore Luigi Fassi si affida alla celebre opera di Tocqueville “per riflettere su alcuni aspetti problematici della storia dell’Italia contemporanea, dal suo incerto sviluppo come repubblica democratica del dopoguerra, al suo rapporto fatto di accelerazioni e rallentamenti con la storia dell’Europa unita, sino alle instabilità e alle complesse trasformazioni geopolitiche in corso nel presente”.

La scelta di quest’opera come esplicativa dei contenuti della sezione è significativa, a parte la sua notorietà in Italia e i legami dell’autore con il nostro paese, perché è una sorta di diario di viaggio alla scoperta di uno stato con le istituzioni pubbliche e la vita sociale permeate dall’uguaglianza dei diritti e dalla parità delle condizioni di partenza che sono la base della democrazia, mentre per l’Europa di allora erano un dilemma.

I 5 artisti espositori si ispirano ad alcuni temi fondamentali del pensiero politico dell’autore, dalla relazione tra libertà e uguaglianza al ruolo dei partiti politici, dal rapporto tra ricchezza individuale e uguaglianza alla libertà di stampa, la cui attualità è evidente. “Obiettivo finale è leggere le riflessioni di La democrazia in America da una prospettiva contemporanea italiana per suscitare con gli artisti partecipanti idee, ipotesi e interpretazioni inedite rivolte al presente del paese e alla sua storia recente”. Saremo lieti di verificarlo, come tutti i visitatori.

Da “La democrazia in America” si passa all’“Orestiade italiana” . Il curatore Simone Frangi approfondisce la visione del contesto nazionale presentando opere che hanno una visione critica o comunque analitica dell’intero versante culturale e sociale, economico e politico. L’impostazione è definita “una ‘riscrittura’ analogica e corale dei nuclei forti di ‘Appunti per un’Orestiade Africana’”, di Pierpaolo Pasolini, partendo dal mito di Oreste “inteso come una ‘lunga preparazione alla catarsi’, usando il linguaggio dell’arte, come lo scrittore-regista aveva fatto con il linguaggio cinematografico, per svolgere “diverse linee di ricerca sulla ‘domesticità nazionale’ italiana e sulle dinamiche con cui essa si riversa in una prospettiva transnazionale e globale”.

La pratica artistica si confronta con la ricerca culturale: i 14 artisti prescelti – i meno giovani, Armin Linke e Giovanni Morbin sono del 1956 – approfondiscono una serie di temi geopolitici così presentati: “Legame ambivalente tra approccio documentario e orientalismo culturale in prassi antropologiche ed etnologiche; nomadismo e migrazioni identitarie; questioni coloniali italiane con un focus sull’impatto della colonizzazione e dell’apertura della ‘postcolonia’ sull’immaginario politico; studio dei conflitti latenti e della stasi europea; micro fascismi e normalizzazioni sociali; dinamiche turbo capitaliste e accelerazioni; resistenza politica e simbolica”. Dopo questo elenco che lascia senza fiato, attendiamo gli artisti al banco di prova anche sui temi più criptici e cerebrali.

“A occhi chiusi, gli occhi sono straordinariamente aperti”, con questa espressione in apparenza paradossale di Marisa Merz il curatore Luca Lo Pinto intitola la propria sezione, in cui presenta opere di 7 artisti, tra cui cita quella di Emilio Villa, del 1914, scomparso nel 2003, un frammento di vetro dipinto con sopra un’iscrizione in greco le cui parole sono quasi illeggibili, ma che resta valido come immagine: “Il frammento di Villa è una traccia, un segno complesso da interpretare, incluso in una Storia nella quale risulta difficile capire dove collocarsi”. Gli altri 6 artisti presentano ciascuno “un modo personale di guardare al mondo insieme singolare e universale”, di raccontare una storia “performata attraverso immagini, suoni, oggetti, sculture che parlano un lingua labirintica, allegorica, metaforica dentro al nostro presente”. Proseguiamo nella citazione: “Tempo, memoria, identità in continua metamorfosi e messe in discussione nella relazione del singolo con la collettività. Opere come schegge di una icona immaginaria, effimera, che simbommbile, fugace ritratto delle attitudini di una certa arte italiana attuale”.

Il curatore spiega che “la mostra e le opere che la costituiscono non è da considerarsi come strumento per l’illustrazione di un teorema quanto una materia da esplorare in un continuo processo di associazioni e dissociazioni”. E fornisce alcuni esempi indicativi, anche se vanno decrittati: “Protagoniste sono opere dove le parole possano tramutarsi in immagini e viceversa, in cui gli oggetti possano parlare. Forme instabili che si tramutano in altre come didascalie di un racconto che si disvela agli occhi e alla mente degli spettatori lasciando a loro la possibilità di delinearne una trama. Lingue vive che possano dialogare con l’esperienza evocata dal luogo in cui si trovano a parlare”. E più in generale: “L’esposizione è concepita come un dispositivo di visione in cui tutte le opere chiuse come ricci possano vedere lentamente la luce e guardare gli occhi di chi le osserva. Le opere in mostra manifestano tutti i segni di un’esperienza vissuta”.

Come nascondere , dopo queste parole, la nostra ansia di vedere in pratica il verificarsi di questi miracoli?

Le cinque sezioni finali della mostra

“De rerum rurale” del curatore Maurizio Lucchetti fa tornare con i piedi per terra in senso stretto, perché di terra si tratta, in uno scenario post-rurale che ha visto svanire i confini tra urbano e agricolo per l’uso dissennato del territorio, con l’insorgere di nuovi localismi nella crisi degli ideali nazionali e sovranazionali.

“Il concetto di ruralità è inteso come un grado zero dello spazio antropizzato, un luogo nel quale la creazione di leggi e la loro applicazione si trovano in un costante stato di negoziazione e flessibilità, una dimensione ideale nella quale nuove comunità possono costituirsi e illustrare nuove interpretazioni di quello che consideriamo bene comune”.

Come viene espresso tutto questo dai 14 artisti espositori, tra i quali la meno giovane è Anna Scalfi Eghenter del 1965? Alcuni evocano il mondo agricolo, altri denunciano lo sfruttamento delle risorse e delle persone che coltivano oggi le nostre campagne, ma con una radicale differenza rispetto al passato celebrato da tanti nostri artisti dell”800 e ‘900 con visioni idilliache o appesantite dalla fatica del lavoro, ricordiamo i dipinti suggestivi di artisti abruzzesi dei quali ricordiamo la mostra “Gente d’Abruzzo” , oltre a Segantini, Sironi, e tanti altri. Oggi “il rurale si presta a immaginare nuovi scenari a basso grado di antropizzazione, dove regole e codici esistenti possono venire riscritti collettivamente e dare il via a nuovi modi dell’abitare. E ancora, il rurale si presta come catalizzatore di narrazioni minori che provengono da comunità temporanee, immaginate, nomadi, oppresse o resistenti che popolano il territorio italiano contemporaneo”.

Non visioni naturalistiche, ma calate nel mondo civile e sociale, vedremo come l’arte saprà esprimerle.

Con “Lo stato delle cose” la curatrice Marta Papini compie due operazioni che non troviamo in nessun’altra sezione: non definisce il tema intorno al quale raccogliere le interpretazioni degli artisti; trasforma la mostra collettiva in 7 mostre personali, quanti sono i giovani artisti selezionati.

La prima operazione deriva dall’impossibilità di ricondurre a una lettura univoca espressioni molto diverse, dalla quale deriva l’opportunità di porle confronto tra loro e con il pubblico in modo innovativo. Cioè – è questa la seconda operazione – non esponendole contemporaneamente, ma singolarmente, a staffetta: sono 7 artisti per 7 mostre in successione. Nel proprio spazio e nel proprio tempo espositivo l’artista, oltre a mostrare la sua opera, può promuovere direttamente iniziative di contorno, conferenze e proiezioni, laboratori e “studio visit” che faranno approfondire la sua conoscenza insieme ai contenuti e alle modalità del suo lavoro.

Per questo la sezione non è “una mostra collettiva, dove le immagini e i significati delle opere si sovrappongono e si intrecciano grazie alla tessitura di una regia curatoriale. E’piuttosto un esercizio di attenzione: il pubblico, in un rapporto uno a uno con l’opera, ha la possibilità di soffermarsi sulla ricerca di ciascun artista sia nella mostra sia attraverso un public programme, pensato come parte integrante del progetto che ne approfondisca la complessità”.

In questo caso nessun rebus interpretativo aperto, tuttavia gli elementi di curiosità e interesse non mancano.

Neppure per la sezione “La seconda volta” viene definito il tema unificante, ma questa volta la curatrice Cristiana Perrella sottolinea nei 5 artisti “una comune attenzione per l’uso di materiali densi di storie già vissute, di cui danno nuova lettura, riattivandoli in insospettabili combinazioni”.

Abbiamo visto utilizzare materiali di risulta dall’artista libico Wak Wak, i residuati della guerra nel suo paese, e da Alessio Deli, i rifiuti metallici da discariche, fino ai legni di Louise Nevelson, nelle loro sculture. Per i 5 artisti della sezione “la loro è un’arte di resti e frammenti, composita, residuale, ibrida; un’arte di montaggio, di trasformazione, di rinascita, forse anche un’arte della crisi”, perché “riuso e assemblaggio, dalla loro comparsa come tecniche artistiche all’inizio del Novecento, hanno sempre intrattenuto una profonda relazione con l’idea di trauma”.

Forse può venirne anche un’assimilazione di significati oltre che di materiali, considerando che nella visione contemporanea “si guarda molto al passato e l’euforia del consumo, del nuovo, è un sentimento che appare appannato, inappropriato”.

Gli artisti lo mettono in pratica con tecniche artigianali e di bricolage di basso profilo utilizzando vecchi mobili e oggetti, reperiti nei mercatini e altrove,.dando loro forme e contenuti sorprendenti.

Di qui la curiosità e l’interesse di vedere la realizzazione pratica.

Con “Cyphoria”, del curatore Domenico Quaranta, si torna all’approfondimento di tematiche socio-economiche, in particolare quelle poste dai profondi mutamenti provocati dal progresso tecnologico che preferisce chiamare “evoluzione e non rivoluzione” in quanto continuo, pervasivo e non esaurito in un preciso momento: “La politica, l’economia, il lavoro, le forme della comunicazione e della socialità, ma anche l’intimità e il sogno sono stati stravolti dall’impatto dei media digitali, e questioni come la privacy, la sorveglianza, la capitalizzazione della vita sociale definiscono una parte importante di ciò che chiamiamo presente”.

Tutto questo si riflette nelle opere dei 12 artisti selezionati, che hanno iniziato a operare all’interno di questa evoluzione, ed unisce i termini “cyber” e “dysphoria” per evocare, secondo la definizione di Basar, Coupland e Obrist, “lo stato di chi crede che Internet sia un mondo reale; ma è adottata qui per descrivere lo sforzo, e il disagio di vivere una condizione che l’uomo ha prodotto, ma che non è stato istruito ad abitare; di decodificarne e rivelarne i linguaggi e l’influenza sulle forme del lavoro, e della comunicazione, della socialità e della politica, di adottarne e di plasmarne le estetiche e gli immaginari”.

In questa prospettiva vedremo opere che ne esplorano la dimensione pubblica, come la censura e la crisi della proprietà intellettuale, i misteri e l’ubiquità delle produzioni culturali della rete; e quella privata, con conseguenze intime e personali spesso traumatiche. I motivi di interesse sono vivissimi.

Dalla rete cibernetica mediatica torniamo di nuovo sulla terra, dopo la crisi contadina di “De ruralia” la crisi cittadina di “Periferiche“, l’ultima sezione curata da Denis Viva: in passato la “ricchezza di centri, di tante false periferie” rappresentava “postazioni di una pluralità e di un conflitto che rifiutava di esaurirsi in un unico modello dominante”, le periferie che ricordiamo nei suggestivi dipinti di Mario Sironi, esprimevano il “policentrismo consapevole” di Castelnuovo e Ginzburg, mentre negli ultimi decenni sono diventate piuttosto luoghi di “ritardo culturale”.

La domanda alla quale hanno risposto con le loro opere gli 8 artisti prescelti è la seguente “l’Italia conserva ancora questo policentrismo? Trova nelle sue ‘periferie’ una voce altrettanto capace di offrire alternative all’omologazione globale?”. Tre di loro, Paolo Icaro, Paolo Gioli e Carlo Guaita, nati tra il 1936 e il 1965, hanno conosciuto fasi più lunghe rispetto ai cinque più giovani, della storia delle periferie, tutti insieme hanno potuto fornire “uno spazio policentrico, diverso dal mainstream globale dell’informazione e della produzione”, un quadro articolato e dinamico della problematica esistenziale e culturale insieme, una diversa concezione del tempo e dello spazio.

Non si tratta solo della periferia cittadina, “la ‘periferica’ è qui una metafora che indica un dispositivo libero di agganciarsi e di sganciarsi, di connettersi e di ripararsi, dal flusso inarrestabile dei centri globali”. Non sono in alternativa al centro, al quale devono essere collegate, ne sono consapevoli gli artisti la cui opera “trae linfa da territori eterogenei e diversi, spesso marginali”. Del resto, nelle ultime elezioni amministrative per i sindaci delle grandi città le periferie sono state il tema più dibattuto per l’esigenza igiugno 2014, rrinunciabile di dare ad esse nuovo slancio superando il degrado.

Il quadro che abbiamo fornito dei contenuti delle 10 sezioni della 16^ Quadriennale, attraverso le enunciazioni dei curatori, con ampie citazioni testuali, indica la complessità e profondità del lavoro svolto dalla giuria selezionatrice dei curatori e del lavoro dei curatori che hanno selezionato gli artisti. Viene così fornita “una visione della ricchezza espressiva dell’arte italiana degli ultimi quindici anni, offrendo anche un punto di vista significativo sui riferimenti culturali e sul processo di formazione degli artisti e dei curatori italiani delle ultime generazioni”. E’ il grande risultato del ritorno della Quadriennale di Roma nel suo ruolo istituzionale e nella sua impostazione estremamente innovativa aperta ai giovani.

Info

La mostra della 16^ Quadriennale si svolgerà al Palazzo Esposizioni, via Nazionale, Roma. Per gli eventi e le mostre sugli artisti citati nel testo cfr. i nostri articoli, in questo sito su: “Padiglione Italia”, 8, 9 ottobre 2013, “Interni d’artista”, 12 maggio 2014, Pier Paolo Pasolini, 27 ottobre 2015, 27 maggio, 15 giugno 2014, 11, 16 novembre 2012, Wak Wak 27 gennaio 2013, Alessio Deli, 26 aprile 2013, Louise Nevelson, 25 maggio 2013, Mario Sironi, 1°, 14, 29 dicembre 2014, 7 gennaio e 2 novembre 2015; in cultura.inabruzzo.it su “Gente d’Abruzzo”, 10 e 12 gennaio 2010, tale sito non è più raggiungibile, i 400 articoli ivi pubblicati dal 2009 saranno trasferiti in un apposito sito.

Foto

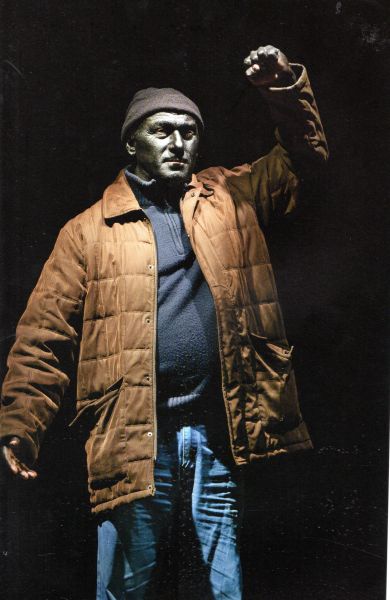

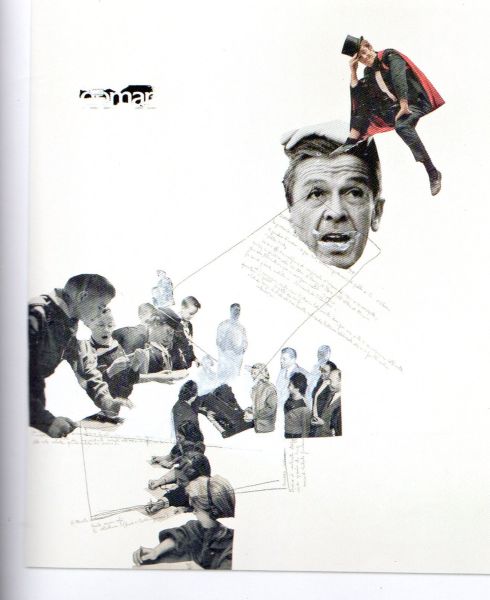

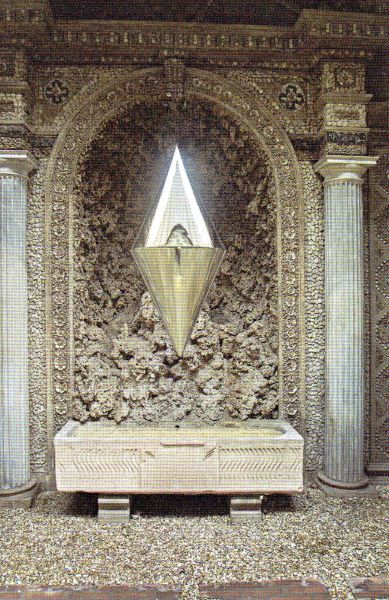

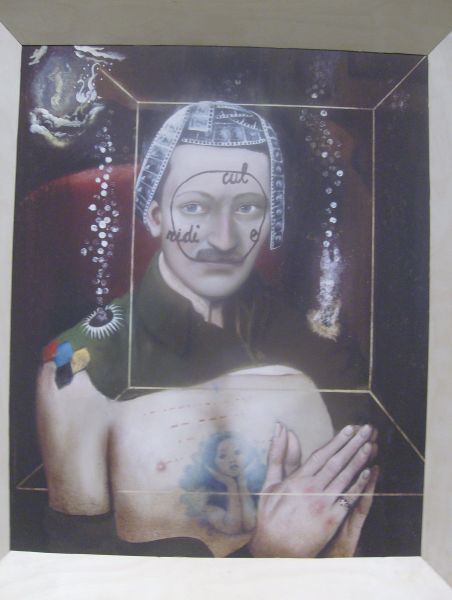

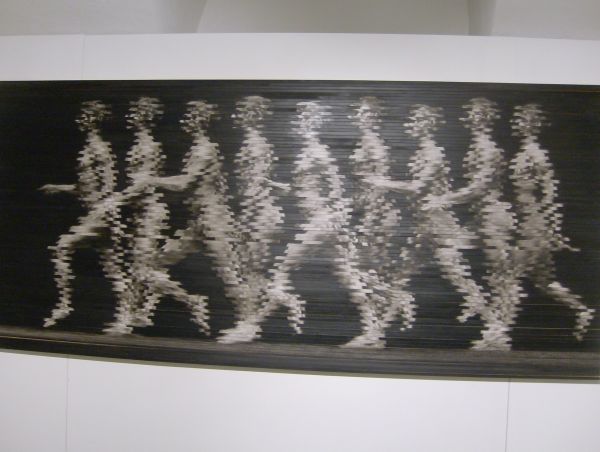

Le immagini sono state fornite dalla “Quadriennale”, che si ringrazia: in apertura, la foto di gruppo al termine della presentazione, con gli 11 curatori delle 10 sezioni e, al centro, il ministro dei Beni e Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini con alla destra il presidente della Quadriennale Franco Berrnabè e alla sinistra il commissario straordinario dell’Azienda Palaexpo, Innocenzo Cipolletta; in apertura, Alek O., “Tina”, 2015, e Chiara Fumai, “Ritratto”, 2016; poi, Michelangelo Corsano, “La rivoluzione del filo di paglia”, e Adelita Husni Bey, “White Paper. The Law”; in chiusura, la mappa cittadina delle manifestazioni “esterne” in programma nella quadriennale romana.